TOP > リフォームお役立ち情報 > リフォーム自然素材 > 畳のメリットと国産の畳、お手入れ方法

畳のメリットと国産の畳、お手入れ方法

最終更新日:2023/09/05

最近ではフローリングのお部屋が多くなりましたが、「和室が好き、和室の良さを感じる」という方も、まだまだ多くいらっしゃいます。 お客様がお見えの時は座卓を出して客間に。夜になったら布団を敷いて寝室に。昼間はくつろぎの居間として、眠くなったら座布団を枕にちょっとお昼寝…と、いろいろな目的に使えるのが和室のいいところ。

床材としても優秀な畳について、メリットやお手入れ方法などをまとめてご紹介します。

畳の歴史

日本の伝統文化「畳」は、奈良時代から使われていたと言われています。その頃は、権威のある者だけが使うことを許されていたそうです。

平安時代には、寝殿造りのの床の一部に畳を敷いて、貴族たちの寝具、座具として使用されていました。

鎌倉時代に入ると、畳を部屋に敷き詰める方式が一般化し、畳がようやく一般庶民に普及したのは、江戸時代以降になります。

日本の住宅の重要な床材として、長く愛され使用されてきた畳。 昔は今のように、フローリングやカーペット、プラスチックといった様々な床材の選択肢はありませんでした。 しかし、畳が愛用されてきたのは、他に選択肢がなかったからではありません。

日本の気候は、全般的に湿気が多く、夏は暑く冬は寒い気候です。 畳にはいくつもの優れた特徴があり、この特徴が快適に過ごすために一役買ってくれます。 畳は、日本の気候に適しているからこそ、長く使われ続けてきたのです。

現在の畳

日本で愛されてきた畳ですが、近年は住宅の洋風化に伴う和室の減少により、畳の使用量は極端に減っています。 第二次世界大戦後は、和室が一部屋だけという住宅も多くなり、和室とともに畳も減ってしまったのです。

ほんの2、30年前までは、どこのお宅にも必ずと言っていいほど和室がありました。 しかし、最近ではマンションはもちろん、戸建住宅でも和室を造らないお宅が増えています。

リフォームで和室を洋室にしたいとのご要望も多くいただきますが、少し寂しい気がしますね。

そんな中、畳の持つ風合いや、日本の伝統を感じるインテリア性、自然素材の安全性などが、徐々に見直されてきているようです。 洋室の一角に畳を敷いたり、ベッドに畳を使うなど、畳が今までとは違う形で使われる例も増えています。

畳縁のない琉球畳も人気で、インテリアとして上手に取り入れている方もいらっしゃいます。

畳は優れもの!

ここでは、畳のメリットをご紹介します。

畳は、畳床にイグサで編んだ畳表を張り、畳縁(たたみべり)を縫い付けて作られます。 この畳床とイグサが、数々の優れた効果を持っているのです。

調湿作用

湿気の多い時期には、イグサがスポンジとなって湿気を吸収します。 乾燥した時期には、畳床の中から湿気が放出されます。

畳1帖分の自然吸湿能力は約500mlもあるのです。ペットボトル1本分ですね。

ゆっくり湿気を吸って吐く畳は、高温多湿の日本の気候に最適な床材です。

断熱効果

5cmほどの厚さの畳床の中は、空気がしっかり詰まっています。 空気は熱を伝えにくくする、最も優れた断熱材です。

畳は冬場に床下から上がってくる冷たい空気をシャットアウトし、暖房で蓄えた熱をしっかり抱え込んで逃がさない、断熱材と同じ働きをするのです。

防音効果

畳の部屋はほかの部屋に比べて、静けさを感じませんか?

畳が視覚的に落ち着くだけではなく、畳床に含まれる空気に、余計な音を吸収する効果があるからなのです。 畳の部屋で少々乱暴に歩いても、畳が足音を吸収してくれますよ。

この防音・吸音効果が特に効果を発揮するのは、マンションリフォームです。

集合住宅のマンションでは、小さなお子様がいる場合など、下の階へ音が響くのではないかと心配になりますよね。 畳は、騒音面での配慮としてもおすすめの素材です。

和室のあるマンションが減っている昨今ですが、マンションリフォームで、畳を使ってみませんか?

空気清浄効果

畳の香りを心地よく感じる、という方も多いと思います。 畳のすがすがしく懐かしい香りは、イグサによるものです。

イグサの香りには、鎮静効果があり、リラックスしやすい成分が含まれているそうです。

その他の効果

他にも畳は素晴らしい性質を持っています。

抗菌作用、脱臭作用があり、弾力性があるので足腰に負担がかかりません。

最近の研究によって、イグサが二酸化炭素や有害物質を吸着する作用があると報告されているそうです。 アレルギーやシックハウス症候群の予防・軽減にも効果がありそうですね。

国産の畳をオススメします

畳は日本で昔から使われてきたため、イグサも国産と思われるかもしれませんが、最近では中国など外国産のイグサを使った畳が少なくありません。

比較的安価なことから、外国産の畳が多く使われるようになっていますが、私たちとしては、ぜひとも国産のイグサで作られた畳をオススメしたいと考えています。

和室では、畳の上でのんびりしたり、ごろごろ寝転がったりする方も多いことでしょう。 畳は直接肌に触れることが多いものですが、イグサに化学肥料や農薬が多量に使われていれば、畳表にも残留し、健康を害する可能性があります。

一度でも有機肥料を使用することで「有機栽培」としたり、農薬をほんの少し減らしただけで「減農薬栽培」とするようなイグサもありますので、注意が必要です。

こうした点からも、生産環境のはっきりした国産のイグサで作られた畳をオススメしているのです。

外国産イグサの畳

高度経済成長時代、安価な外国産イグサの畳が大量に輸入され、集合住宅などに次々と採用されました。 中には、「輸入畳はダニが出やすい」とされて、防虫のために強い化学薬品を使い、健康に被害が出た例もあったようです。

和室の減った今でも、国産品より安価なため、輸入品のイグサを使った畳が少なくありません。 しかし、環境汚染が問題となっている外国で生産されたイグサは、アレルギーなどを引き起こす可能性があると言えるでしょう。

せっかく優秀な自然素材である畳を使っておきながら、健康を損なうようなことがあっては大変です。

国産イグサの畳

国産イグサで作られた畳は、品質が安定していて、丈夫で長持ちです。

イグサの断面を比較すると、国産のイグサは中国のイグサと比較して、表皮が丈夫で潰れていません。 国産イグサは、長期間に渡ってイグサの持つ特性を十分に発揮することがわかります。

主に九州で生産されている国産のイグサは、断面図で見るようにふっくらして太いため、特に調湿性が優れていて、畳表に最適です。

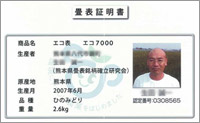

私たちがおすすめする国産イグサの畳は、産地と生産者が明らかな、減化学肥料・減農薬のイグサを使用しています。 農林水産省が推進する、環境と調和のとれた「エコファーマー栽培」のイグサなのです。

安心安全な畳とは?

安心で安全な畳を気持ち良く使っていただきたい、との思いから、エコリフォームでは国産イグサの畳をオススメしています。 外国産イグサの畳よりコストはかかってしまいますが、お客様にご納得いただいた上で、心から安心できる畳をオススメしたいのです。

ご希望のお客様には、生産者の顔と産地が分かる証明書に、農林水産省受託実績のある農薬検査機関の検査結果書を付けてお渡ししています。

畳は一種類と思うかもしれませんが、畳にはいくつもの種類があり、それぞれにサイズが異なります。 小さな畳の6畳は、大きな畳の6畳と比較して、約8割の面積しかありません。

畳には、どのような種類があるのか、大きさを比較してみましょう。

畳の種類

| 京間・本間 | 6尺3寸×3尺1寸5分 | 191cm×95.5cm |

|---|---|---|

| 六一間 | 6尺1寸×3尺5分 | 185cm×92.5cm |

| 中京間・三六間 | 6尺×3尺 | 182cm×91cm |

| 江戸間・五八間 | 5尺8寸×2尺9寸 | 176cm×88cm |

| 団地間・五六間 | 5尺6寸×2尺8寸 | 170cm×85cm |

| 琉球畳 | ― | 880cm×880cm |

※大きい順に並べています。

なぜいろいろなサイズがあるの?

なぜ畳ひとつで、これだけの種類とサイズの違いがあるのでしょう?

昔は地域によって家の建て方が異なり、畳を目安にして家を建てる方法と、家を建ててから畳を敷き詰める方法がありました。 このため、地域によって、畳の種類とサイズが異なるのです。

京間・本間は主に関西で使われている畳です。他の畳と比較して大きいものになります。 この影響を受けて、山陰地方で使われるようになったのが六一間。中部地方では中京間・三六間が使われるようになりました。

江戸間・五八間は、関東地方で使われているものです。家を建ててから畳を敷いていた頃の名残りだと言われています。

一番小さい団地間・五六間は、主に集合住宅で使われています。一戸建てとアパートやマンションでは、同じ6畳の部屋と言っても、広さが違う場合があるので注意しましょう。

畳の表記

不動産物件を探す際、畳数の表示にコンマがついているのを見たことはありませんか?

4.5畳は4畳半のお部屋ということになります。畳は横のサイズが縦のサイズの半分なので、正方形のお部屋に畳4枚半がきれいに収まるのです。

中には、4.75畳などという表記もありますが、これは首都圏不動産公正取引協議会などの団体によって、広告上の表記が「1畳=180cm✕90cm=1.62平米」と定められているからです。

畳の厚み

大きさだけではなく、畳の厚みも様々です。基本的には55mmですが、住宅の仕様にあわせて、15mm~60mmまで調整することが可能です。

また、一般住宅用の畳は、サイズも厚みも自由に選べるオーダーメイドになっています。

畳のお手入れ

ほんの少し前、昭和の時代は、畳を上げて日に干す光景が普通に見られました。

春と夏の年2回、庭などに畳を干し、表が傷んできたら裏返せば、20年以上も使い続けることができるそうです。

できれば畳をこまめにお手入れして、長く大切に使いましょう!

普段のお掃除は・・・

普段は、掃除機でお掃除することができます。掃除機はやさしく畳の目にそってかけましょう。

畳を拭くときは、乾いた雑巾で、目にそって拭きます。ひどい汚れは薄めた酢を使って拭くとさっぱりしますよ。 縁(ヘリ)の汚れは、ブラシに洗剤をつけて叩き、その後で拭き取ります。

しみや汚れのお掃除は・・・

畳にしみや汚れをつけてしまった時は、しみや汚れの種類によってお掃除方法が異なります。 間違った対処をすると、あとが残ってしまったりするので気をつけましょう。

カビが生えてしまったら

畳にカビが生えてしまったら、ブラシで畳の目にそってカビを取り、消毒用アルコールまたは畳用の防カビ剤を布にしみ込ませて、拭き取ってください。 濡れ雑巾は使わない方が良いです。

家具の跡がついてしまったら

家具の跡で凹んだところに、適度に霧吹きして、濡れタオルを当てます。しばらく置いてからアイロンをかけてください。

インクをこぼしてしまったら

インクの部分を牛乳で湿らせて拭き取ります。または、インクの部分をレモン汁で湿らせ、10倍に薄めた塩素酸ソーダで拭いてください。

醤油をこぼしてしまったら

こぼした醤油の上に、小麦粉やベビーパウダーなどを振りかけます。粉に醤油が染み込んだところを、掃除機で吸い取るのがおすすめです。

灯油やおしっこをこぼしてしまったら

粉末の洗剤やクレンザー、塩、小麦粉などをすぐに振りかけます。粉が液体を充分に吸い取ったら、掃除機をかけます。その後、固くしぼった布で何度も拭いてください。

焼け焦げをつくってしまったら

畳の焼け焦げは、簡単に直せるものではありません。焼け焦げが小さい場合は、テープなどを貼って、穴を大きくしないようにするのがいいでしょう。

畳のカビ・ダニ

畳はカビが生えたり、ダニが出たりしやすいのでは?と心配する方もいらっしゃいます。 どういった環境がダニの発生を招いてしまうのか、どうしたらダニ対策ができるのかをご紹介します。

輸入の畳は注意

比較的安価な輸入の畳が使われている場合は注意が必要です。 輸入の畳は、国産の畳よりも安価なため、集合住宅やアパートの畳として多く使われてきました。

しかし、輸入の畳には外国産のイグサが使われています。イグサの育った風土の違いから、ダニが発生しやすいと言われているのです。

また、ダニの発生を抑えるために、強い殺虫剤や化学薬品などが使われている畳もあります。 安いからという理由で、健康を害することのないようにしましょう。

機密性の違い

現代では、昔とは建築様式も異なり、窓にもサッシが使われることで、住宅の気密性が高くなっています。 日中留守がちのお宅では、夏などは直射日光で室内が温室状態になってしまいます。 湿度と温度が上がって、ダニやカビが発生しやすい状態になっているのです。

会社勤めの方などは、なかなか毎日、日中に窓を開けて掃除するというわけにもいきません。 これも、畳のカビ・ダニの発生を招く原因の一つになっています。

カビ・ダニを防ぐには

畳のカビ・ダニ防止のためには、畳を上げて干すのが一番です。畳が乾燥すれば、ダニは寄り付かなくなります。 しかし、広いお庭がある家でないと、畳を干すのも難しいですね。

夏の暑い日に外出するときは、各部屋の入り口を開けておくと良いでしょう。 温度の高い部屋から温度の低い部屋へ空気が対流し、室内の温度が全体的に下がります。 家のどこか高いところの窓を少し開けておくのも有効です。ただし、防犯には注意しましょう。

昔の日本の家は、木や紙など、すべて通気性をもった素材でできていました。 一年を通じて、家が乾燥と吸湿を繰り返していたのです。 日本特有の気候と風土に合わせた家を造り上げた、先人の知恵があったのですね。

床材として畳を選ばれた方のリフォーム事例をご紹介します。